この届出はいつまでに必要だっけ?

特定高圧ガス消費者?

特定供給設備と一緒かな?

二種販では、手続きに関する問題が出てきます。

その手続きは、誰を対象に、届出か許可か、いつまでに必要なのか、と覚えることが多いです。

似たようなものが多いと、ごちゃごちゃになってしまいますよね。

なので、手続きについてをまとめていこうと思います。

用語の紹介を3回の記事に分け、最後のまとめの記事は、暗記用比較用に使ってもらえればと思います。

今回は、手続きに関する用語の紹介の1回目です。

紹介する用語は、特定高圧ガス消費者と第一種貯蔵所第二種貯蔵所です。どちらも高圧法になります。

また、一般消費者等の一部が特定高圧ガス消費者となるため、一般消費者等の説明も入れています。

特定高圧ガス消費者と特定供給設備は別物です。区別がついていない方は、2回目の記事も参考にしてください。

一般消費者等とは

高圧ガスの消費者は次の二つに分けれます。

事業に使用する者、と生活で使う者(一般消費者)、です。

一般消費者は、液石法の適用範囲の一部です。そして、事業用は「使用方法」と「貯蔵している容量」により、適用範囲が高圧法と液石法に分かれます。

この章では、一般消費者等とはどんなものか、一般消費者等の法の適用範囲はどうなっているか、をみていきます。

使用方法による分類

液石法は、一般消費者等に対する取引などを規制して、災害を防止しようとしています。

その一般消費者等について考えましょう。

もちろん、一般消費者等というため一般消費者は含まれます。

そして、それ以外の”等”の部分には、事業用の一部が入ります。

その”等”についてまとめると、以下のようになります。

一般消費者等の等とは 事業用で使用方法が ・冷暖房や飲食物の調理に要するもの ・水を温め、蒸気やお湯を使ったもの である。 ただし ・上記の使用方法で船舶(船)にて使用する場合 ・自動車の燃料として使用する場合 は除かれる。

”等”は、事業用ではあるけども一般消費者の使用方法に似ているもの、といった感じですね。

これらは、一般消費者等の定義として試験によく出てきます。覚えときましょう。

ここで、「液石法の適用範囲は一般消費者等である」と言い切りたいところですが、一般消費者等全てが液石法であるとは言えません。

一部が高圧法になります。

それを次にみていきましょう。

貯蔵量による分類

では、一般消費者等のどこが高圧法になるのかというと”等”の一部になります。

また”等”です。

”等”は普段、一般消費者であるかのように液石法に入っています。しかし、ガスの貯蔵量が10000kg以上になると急に人が変わり、高圧法になります。

10000kg以上になることで、高圧法の特定高圧ガス消費者の対象になります。特定高圧ガス消費者については、後ほど解説いたします。

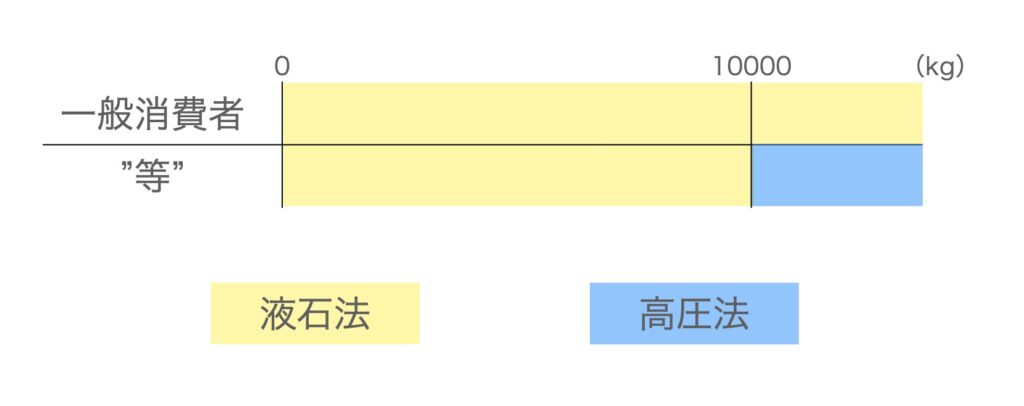

ここまでをまとめると、このような図になります。

事業用は「使用方法」によっては”等”となり、

その”等”は「貯蔵している容量」により、適用範囲が高圧法と液石法に分かれる、

ということがわかるかと思います。

次の章では、特定高圧ガス消費者についてみていきましょう。

消費の手続き

ここからは高圧法のお話です。

特定高圧ガス消費者を解説する前に、特定高圧ガスについて紹介しましょう。

試験に出ないため覚えなくて大丈夫です。以下のものが高圧法で、特定高圧ガスと定義されています。

| 特殊ガス | モノシラン,ホスフィン,アルシン,ジボラン,セレン化水素,モノゲルマン,ジシラン | |||||

| 圧縮ガス | 圧縮水素,圧縮天然ガス | |||||

| 液化ガス | 液化アンモニア,液化石油ガス,液化窒素 | |||||

このように、特定高圧ガスには特殊ガス、圧縮ガス、液化ガスが定められています。

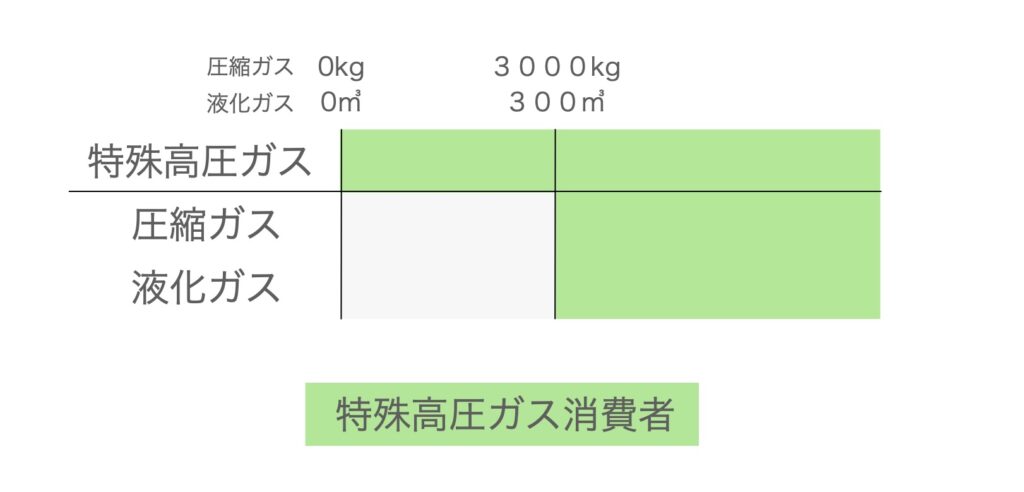

そして、この特殊ガス、圧縮ガス、液化ガスを一定数量以上貯蔵している消費者が、特定高圧ガス消費者となります。

ガスの種類と、対象になる貯蔵量をまとめたのが下の図です。

みてもらえればわかりますが、特殊高圧ガスは貯蔵量に関係なく、消費する者は特定高圧ガス消費者となります。他のガスに比べ、危険だからですね。

圧縮ガスと液化ガスはそれぞれ単位が違います。

また、上述したように、一般消費者等の”等”は10000kg以上の貯蔵で、特定高圧ガス消費者の対象になります。液石法から高圧法に規定範囲が変わります。

特定高圧ガス消費者とはどんなものか、ほんのりわかっていただければ大丈夫です。特定高圧ガス消費者の定義は、試験に出ていません。

大事なことは、特定高圧ガス消費者になることで、届出が必要になるということです。

特定高圧ガス消費者は、その事業所ごとに、消費開始の20日前までに都道府県知事に届出が必要です。

ここは出てきているので、暗記してください。

貯蔵の手続き

ここまで特定高圧ガスの消費の手続きについて書きました。消費するガスが特定高圧ガスのとき、貯蔵量によって消費の手続きが必要になっていました。

似たように、貯蔵の手続きもあります。

ここもまた、高圧法のお話になります。

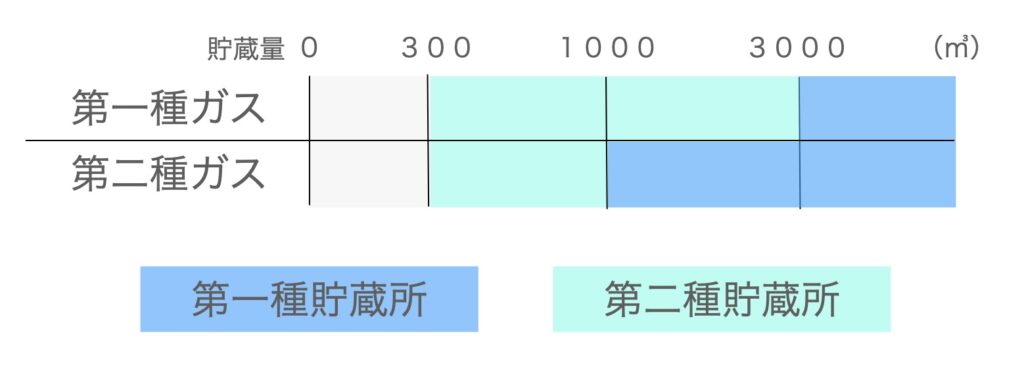

貯蔵の手続きの場合は、貯蔵するガスの種類と貯蔵量により、手続きが変わります。ガスの種類は第一種ガスと第二種ガスに分けられています。

| 第一種ガス |

ヘリウム,ネオン,アルゴン,クリプトン,キセノン,ラドン, 窒素,二酸化炭素,フルオロカーボン,空気 |

||||||

| 第二種ガス | 第一種ガス以外のガス | ||||||

こちらも暗記する必要はありません。

どちらを貯蔵して、どのくらいの貯蔵量かによって、貯蔵所の名称が変わります。それをまとめたのが下の図です。

この図のように、ガスの種類と貯蔵量により、第一種貯蔵所と第二種貯蔵所にわかれます。

ここでも大事なところは、手続きが必要であるということです。

手続き

第一種貯蔵所:貯蔵する20日前までに都道府県知事に許可が必要

第二種貯蔵所:貯蔵する20日前までに都道府県知事に届出が必要

どこに、何日前に、どんな申請が必要か覚えときましょう。

また、貯蔵するガスの種類が、特定高圧ガスと被っている場合もあります。

被っている場合は貯蔵量によって、特定高圧ガス消費者であり、第一種貯蔵所でもあることもあります。(第二種貯蔵所も同様にあります)

その場合の手続きは、消費と、貯蔵の両方が必要になります。

両方必要であることは、試験でも問われています。覚えときましょう。

まとめ

今回は、

- 一般消費者等とはどんなものか

- 一般消費者等の一部が特定高圧ガス消費者である

- 特定高圧ガス消費者と必要な手続き

- 第一種貯蔵所第二種貯蔵所と必要な手続き

について書きました。

事業用の、どのようなものが一般消費者等になるか、どの場合対象外でしょうか?

特定高圧ガス消費者、第一種貯蔵所、第二種貯蔵所はどんな手続きが必要でしたか?

思い出せなければ、もう一度確認してみてください。

忘れたときに思い出そうとすると長期記憶になりやすいですよ。

コメント